(Loren R. Graham. Science. Philosophy, and human behavior in the Soviet Union)

Я закончил работу над этой книгой в 1985 г. — тогда, когда Михаил Горбачев уже стал во главе Коммунистической партии Советского Союза, но еще до того момента, когда им были инициированы реформы советской интеллектуальной и политической жизни. Сегодня, в ноябре 1989 г., когда я пишу это предисловие к русскому переводу моей книги, значение названных реформ и вызванных ими изменений предстает со всей очевидностью. В отличие от этого текст самой книги не претерпел никаких изменений, а потому некоторые замечания и наблюдения, содержащиеся в предлагаемой работе, и особенно те из них, которые имеют отношение к описанию «сегодняшней ситуации» в Советском Союзе, уже утратили свое значение. Должен, однако, сказать, что в задачу книги и не входил анализ современного состояния советской науки и философии; при написании этой работы я ставил перед собой иную цель — показать историю взаимоотношений науки и философии в Советском Союзе, начиная с 20-х годов и кончая началом 80-х годов нынешнего столетия. В связи с этим хочу отметить, что и сегодня я готов подписаться под теми оценками, которые содержатся в книге, и если бы у меня и появилась возможность что-то изменить в книге, то эти изменения были бы весьма незначительны и основывались в основном на той новой информации о советской истории, которая была опубликована за последние три-четыре года в советской печати.

Хочется одновременно выразить надежду на то, что очень скоро наступит то время, когда для «продления жизни» настоящей книги потребуются более существенные изменения. Эти изменения станут необходимыми после того, как будут опубликованы работы советских исследователей, в которых история развития советской науки и философии будет освещена более подробно и правдиво, нежели это было до сих пор. До сего времени из-за существовавших политических ограничений советские ученые были лишены возможности объективно исследовать историю собственной страны. Таким образом, зарубежные ученые (и я в их числе) вынуждены были играть особую роль в процессе изучения советской истории и писать о том, о чем советские коллеги не могли писать; стоит ли говорить, что наши усилия в этом направлении были достаточно ограниченны. Сегодня эта ситуация, которую следует охарактеризовать как ненормальную, начинает меняться. В рецензии на эту книгу, опубликованную в 1988 г. в журнале «Вопросы философии» (примеч. — См.: Ахундов М.Д., Баженов Л.Б., Игнатьев В.Н. Естествознание и философия в СССР глазами американского ученого//Вопросы философии. 1988. № 10. С. 161-168.), три советских философа отмечали, что книга содержит более полную историю взаимоотношений советской науки и философии, нежели любая другая из книг советских авторов, посвященная этой теме. Далее авторы рецензии справедливо замечают: «Хотелось бы надеяться также, что знакомство с этой книгой послужит, кроме всего прочего, своеобразным стимулом для советских философов и историков науки в их работе над созданием отечественной истории философии науки». Я тоже хочу надеяться на это, и если надежды сбудутся, то вместо настоящей книги появятся новые, написанные советскими авторами на ту же тему. Советским читателям этой книги я бы хотел сказать: «Это ваша история, и именно вы, а не кто-то другой в состоянии написать о ней наиболее полно». И в этом смысле мы все должны надеяться, что моя работа носит преходящий характер.

Изучение этой истории имеет важное значение не только для Советского Союза. Знакомство с многочисленными фактами и деталями, приводимыми в книге, позволяет поставить два очень важных вопроса, имеющих универсальное значение, — вопрос о необходимости сохранения свободы научного исследования и свободы самовыражения ученого, а также вопрос о значении философии для науки. Далее я хотел бы сказать несколько слов по названным вопросам.

На протяжении XX столетия понятие свободы научного поиска, научного исследования третировалось в Советском Союзе так, как ни в одной из стран с развитой наукой. В самом деле, трудно найти момент в истории, когда бы с учеными обращались таким образом, как это было в эпоху Сталина. В эпоху сталинизма все советские ученые испытывали на себе жесткий контроль. Многие из них оказались в тюрьме, некоторые умерли в трудовых лагерях. Судьба Николая Вавилова, выдающегося генетика, ставшего жертвой сталинизма и умершего в саратовской тюрьме в 1943 г., может служить горьким символом, олицетворяющим судьбы других ученых.

Учитывая сказанное, кажется невероятным, что советские ученые и в этих условиях смогли столько совершить. Выдающиеся достижения советских ученых как в теоретических (таких, как физика и математика), так и в прикладных областях (атомная энергетика и космические исследования) являются свидетельством силы человеческого духа, живущего в экстремальных условиях. Как американец, я испытываю чувство восхищения теми смелыми и талантливыми советскими учеными, которые в условиях деспотического правления Сталина и репрессивного характера правления его преемников смогли не только поддерживать жизнь советской науки, но и развивать ее. Но как много могли бы совершить советские ученые и инженеры за эти годы, работай они в столь же благоприятных условиях, как и их зарубежные коллеги! В то время как советские ученые страдали от ограничений, связанных с существованием жесткого контроля за их передвижением и возможностью обмена информацией, большинство их западноевропейских и американских коллег не испытывали беспокойства по этим вопросам. Хочется надеяться, что эти времена уже в прошлом.

Помимо вопроса о важности и необходимости свободы научной деятельности, обсуждаемого в книге, изложенная в ней история ставит еще один, не менее важный вопрос — вопрос о значении философии для науки. В конце главы о квантовой механике я высказываю следующее соображение:

«В процессе своих исследований ученые должны выходить за пределы физических факторов и математических методов. Такого рода теоретизирование является одной из основ научного объяснения. Ведь им приходится делать выбор среди альтернатив, которые одинаково оправданы с точки зрения математического формализма и физических фактов. И выбор этот часто основывается на философских рассмотрениях и часто имеет философские следствия».

В такие моменты — моменты выбора — ученые испытывают на себе влияние философии, которое выражается в следовании принципам объективности, реализма и материализма. Не все, но многие ученые с готовностью следуют этим принципам в своей деятельности. Традиция философского материализма восходит к досократовским временам и, вне всякого сомнения, будет существовать всегда. В Советском Союзе традиция философского материализма не исчезнет с падением значения догматически понятой теории диалектического материализма, но будет принимать более приемлемую в интеллектуальном отношении форму. Мне представляется, что философский материализм сохранит в себе некоторые черты диалектического материализма; в числе этих черт можно, в частности, назвать антиредукционизм диалектического материализма, который отличает его от материализма XIX в.

Диалектико-материалистический взгляд на природу очень близок многим ученым во всем мире. Например, известный американский физик лауреат Нобелевской премии Шелдон Глэшру так написал о себе и своих коллегах:

«Мы убеждены в том, что мир познаваем, что существуют простые правила, которым подчиняется процесс развития материи и эволюция Вселенной. Мы утверждаем также, что существуют некие вечные, объективные, социально-нейтральные и внеисторические универсальные истины и что соединение этих истин и есть то, что мы называем физической наукой. Можно установить, что законы природы носят универсальный и неизменный характер, что они не ограждены извне, не могут быть нарушены и верифицируемы... Любой субъект, наделенный разумом и находящийся в любом месте Вселенной в своих поисках объяснения структуры протона и природы возникновения суперновой, неизбежно придет к тем же логическим построениям, что и мы. Я не могу ни доказать, ни подтвердить это утверждение какими-то фактами. Я просто верю в это»

(Sheldon Glashow. We Believe That the World is Knowable//The New York Times. October 22, 1989. P. 2.).

Думается, что многие советские материалисты найдут философские принципы, лежащие в основе приведенного выше высказывания, весьма близкими с теми принципами, которые они сами разделяют и отстаивают. Наиболее умудренные из них согласятся, возможно, даже и с тем, что философский материализм представляет собой скорее разновидность «веры», разделяемой многими учеными, нежели теории, которую можно доказать. Подобное согласие по основным принципам, лежащим в основе процесса познания, которое существует между советскими учеными и их западными коллегами, создает кроме всего прочего основы для плодотворного сотрудничества и диалога между нами. Хотелось бы в связи с этим выразить надежду на то, что идеи, обсуждаемые на страницах предлагаемой вашему вниманию книги, могут также послужить делу развития подобного диалога.

Если бы я писал эту книгу сегодня, в 1989 г., то одним из соображений, которые я хотел бы пересмотреть, было бы то заключение, которое касается отношений между «онтологистами» и «эпистемологистами». Во второй главе книги я пишу о том, что в последние годы позиции онтологистов существенно укрепились.

Приход Горбачева положил начало большей открытости в духовной жизни советского общества, и теперь можно наблюдать обратную тенденцию. Так, в Институте философии АН СССР вместо отдела «диалектического материализма» создан отдел «логики и теории познания». Это изменение демонстрирует смещение акцентов в сторону эпистемологической проблематики, наблюдаемое по крайней мере в ведущем философском институте Советского Союза. Представляется также, что интерес к философии науки (будь то эпистемологического или онтологического характера) сменяется сегодня возрастающим вниманием и интересом к социальной проблематике и философии политики. Подобное смещение акцентов представляет собой естественную часть того процесса политических реформ, который идет сейчас в СССР, а потому может быть оценен как положительное явление. До прихода Горбачева советские интеллектуалы избегали анализа острых социальных и политических проблем.

Однако даже до прихода Горбачева советские ученые вели исследования сложных вопросов, связанных с проблемой интерпретации научного знания. Предлагаемая вашему вниманию книга содержит в себе историю обсуждения этих вопросов. В связи с этим хочу выразить надежду на то, что процесс преобразований, охвативший сегодня все стороны жизнедеятельности советского общества, позволит советским ученым кроме всего прочего свободно обсуждать поднимаемые в книге вопросы со своими зарубежными коллегами. Думается, что все мы только выиграем от этого.

Кембридж, Массачусетс, США 9 ноября 1989 г.

Предисловие

Советская философия науки — диалектический материализм — это целая область интеллектуальных усилий тысяч специалистов в Советском Союзе, и эти усилия остаются практически полностью вне поля зрения исследователей на Западе. Немногочисленные авторы, правда, уже анализировали дискуссии в советской науке, посвященные отдельным проблемам философии науки (таким, например, как философские вопросы биологии или психологии), и все-таки за последние 25 лет практически никто не пытался изучить в деталях проблему отношений диалектического материализма и советской науки в целом. В связи с этим хочу отметить, что попытка сделать это в настоящей книге явилась достаточно необычным и вместе с тем трудоемким делом. Пренебрежение к советской философии науки, которое наблюдается на Западе, вызывает сожаление, поскольку лишает возможности понять советскую попытку построения синтетической картины природы во всем ее многообразии. Необходимо поэтому подчеркнуть, что западные исследования, посвященные проблемам советской философии науки и упускающие из виду ее универсалистские устремления, упускают одну из важнейших ее характеристик.

Одной из причин недостатка интереса у западных исследователей к советскому диалектическому материализму является, по-видимому, предположение, что его влияние на естествознание было ограничено во времени рамками сталинского периода и носило абсолютно разрушительный характер. Поскольку наиболее образованные люди на Западе знают о тех вредных последствиях, которые имела теория диалектического материализма в форме, представленной советским агрономом Трофимом Лысенко в сталинский период, подобное предположение является обоснованным; большинство людей на Западе склонны ставить знак равенства между печальным эпизодом, связанным с лысенкоизмом, и советским диалектическим материализмом в целом. Однако сегодня, по прошествии более 30 лет со дня смерти Сталина и 20 лет со времени конца правления Лысенко в генетике, советский диалектический материализм продолжает развиваться.

Сегодня диалектический материализм разрабатывается усилиями гораздо большего числа советских авторов, нежели это было раньше; большинство из них — это, без сомнения, просто политические идеологи, однако среди этих авторов есть и весьма способные и известные в своих областях естествоиспытатели и философы. Стремление создать синтетическую картину природы не исчезло. Более того, это стремление так или иначе затрагивает каждого образованного советского гражданина. Каждый студент в каждом советском вузе изучает курс диалектического материализма, в котором дается единая картина природы, основанная на марксизме, требование изучения этого курса так же широко распространено в 1986 г., как это было в 1936 г. В середине 80-х годов Коммунистическая партия предприняла ряд шагов, направленных на повышение внимания к марксистской философии в процессе изучения естественных наук. Без учета этого обстоятельства всякая попытка понять образ мыслей представителей образованной советской элиты обречена на неудачу.

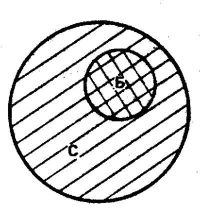

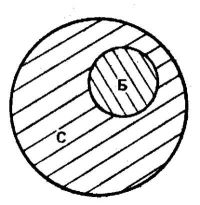

Несмотря на общее стремление создать некую единую картину природы, советские диалектические материалисты 80-х годов зачастую не согласны друг с другом; одни из них, известные как «онтологисты» (ontologists), постоянно спорят с другими, получившими название «эпистемологистов» (epistemologists), по поводу места марксизма в науке (см. подробнее гл. 2). Тем не менее диалектический материализм продолжает обладать большой интеллектуальной силой. В середине 80-х годов отмечается своего рода возрождение работ представителей «онтологизма», в которых они настаивают на том, что марксизм должен дать Объяснение как природе, так и обществу. Таким образом, распространенное на Западе убеждение, что диалектический материализм был характерен лишь для сталинского периода и со временем должен был исчезнуть, оказалось необоснованным.

Я уверен в том, что наступит время, когда роль естественных наук в идеологии русской революции и установившегося затем режима будет рассматриваться как самая необычная черта этой идеологии. Другие великие политические революции Нового времени (подобно революциям в Америке, Франции и Китае) уделяли известное внимание науке, однако ни одна из них не породила систематическую идеологию относительно физической и биологической природы, как это случилось в результате русской революции. Огромное внимание к философии природы было характерно для русского и советского марксизма на протяжении более 70 лет. Все выдающиеся советские лидеры в прошлом — Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин — изучали явления науки, писали научные статьи, в которых затрагивали самый широкий круг вопросов (начиная с физики и кончая психологией), рассматривая эти вопросы в качестве важнейших компонентов политической идеологии. Последний из числа названных лидеров — Сталин превратил этот интерес к философии науки в догматическую интерпретацию природных явлений, которая напоминала средневековую католическую систему схоластики. Со временем, после того как ушли в прошлое худшие времена сталинизма, качество советских исследований по философии науки несколько улучшилось. Неизменным осталось лишь убеждение советских исследователей в том, что марксизм должен давать объяснение как явлениям общественным, так и природным.

В настоящей книге я привожу свидетельства того, что даже в 80-е годы многие советские учебники по научным дисциплинам и научные статьи испытывают на себе влияние марксистской философии. Иногда это влияние носит характер «от противного», когда советские ученые выражают взгляды, которые можно объяснить как результат их оппозиции тому, что они рассматривают как ошибочные позиции марксизма в прошлом, иногда нет. (Это явление особенно заметно в советских работах по кибернетике, опубликованных в 60-х и начале 70-х годов, и сегодняшних работах по генетике.)

В книге я делаю вывод о том, что даже для довольно хороших советских научных работ, включающих исследования по физике, характерно влияние марксизма, и это заключение особенно трудно для понимания учеными на Западе. В то же время историки науки, привыкшие иметь дело с идеей о влиянии социальных и политических факторов на науку, могут рассматривать вышеназванный вывод как приемлемый. Именно для них, а также для представителей социологии науки я бы хотел добавить, что, хотя и разделяю взгляды «экстерналистов», считающих, что социальное окружение оказывает влияние на процесс развития науки (во всех странах), но я все же не могу согласиться с крайним выражением этой точки зрения, считающим, что наука — это исключительно «социальный институт». Болезненное возвращение советской генетики на международную арену после 1965 г. свидетельствует о том, что существует реальный мир природы и что социальные факторы, влияющие на науку, могут подчас приводить к тому, что наука отходит от описания этого реального мира и тогда требуется корректировка такого положения. Даже после того, как происходит подобная корректировка, наука неизбежно остается под влиянием социального окружения и не может поэтому описываться просто как объективное отражение природы.

Хотя я и надеюсь, что многие читатели захотят прочесть всю книгу целиком, вовсе не обязательно делать это для того, чтобы познакомиться с ролью, которую играет советская марксистская философия в той или иной области науки. Главы с 3 по 12 посвящены анализу этой роли в конкретных науках и могут читаться независимо друг от друга. В то же время я рекомендую всем читателям ознакомиться с содержанием первых двух глав, в которых дается философско-политическая информация, необходимая для понимания содержания последующих глав. После прочтения первых двух глав у физика может появиться желание обратиться к главам, посвященным проблемам квантовой механики и релятивистской физики, а у психолога, биолога или кибернетика — желание обратиться непосредственно к тем главам, в которых освещаются проблемы близких им дисциплин.

Большинство материала данной книги впервые было опубликовано в 1972 г. в книге под названием «Наука и философия в Советском Союзе» (Graham Loren R. Science and Philosophy in the Soviet Union. N. Y., 1972.).

В настоящем издании я добавил две новые главы, посвященные проблемам исследования человеческого поведения (отсюда новое название), и вновь пересмотрел содержание всех других глав, опустив устаревший материал и добавив новый. В новом издании среди авторов, анализ работ которых отсутствовал ранее, такие, как И.Т. Фролов, Е.К. Черненко, К.Е. Тарасов, С.А. Пастушный, П.В. Копнин, В.Г. Афанасьев; генетики В.П. Эфроимсон, Н.П. Дубинин, В.А. Энгельгардт; историк-этнограф Л.Н. Гумилев; психологи А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.П. Никитин; физики и астрофизики В.С. Барашенков, В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков. В настоящую книгу вошел материал, включающий работы, вышедшие до середины 1985 г. Отличительной особенностью настоящего издания является описание и анализ интересных явлений в советской философии науки, имевших место в последние 15 лет: дискуссий по поводу проблемы человеческой природы, роли наследственности и среды в формировании человеческого поведения, вопросов биоэтики, которые освещаются в 6-й и 7-й главах.

Материалы, нашедшие отражение в этой книге, основаны на результатах регулярных поездок автора в Советский Союз в течение последних 25 лет (начиная с 1960-1961 гг. и кончая последней поездкой в декабре 1985 г.). Я глубоко признателен целому ряду организаций и отдельных ученых, оказывавших мне поддержку в моих исследованиях все эти годы; среди этих организаций я хотел бы упомянуть АЙРЕКС, Госдепартамент, АН СССР, Национальную Академию наук США, Фонд Гугенхейма, Американский совет научных обществ, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет.

Как и в случае с первым изданием, я хотел бы выразить глубокую благодарность моим коллегам и друзьям за помощь в подготовке данной книги к печати (хотя ни один из них не читал всю рукопись целиком в переработанном виде). Среди них я хотел бы упомянуть Марка Адамса. X. Бальзера, М. М. Бальзер и др. Особую благодарность приношу Карлу Кейсену — директору Программы по проблемам науки, техники и общества в МТИ и Адаму Уламу — директору Русского исследовательского центра в Гарвардском университете.

Остров Гранд, сентябрь 1986

Глава I. Исторический обзор

Происхождение материализма и идеализма как философских течений обусловлено двумя ключевыми вопросами: «Из чего состоит мир?» и «Как люди познают мир?» Это самые важные вопросы, задаваемые философами и естествоиспытателями. Они ставятся мыслителями на протяжении, по меньшей мере, двух с половиной тысяч лет, со времен таких философов досократиков, как Фалес и Анаксимен.

Материализм и идеализм были двумя основными направлениями философской мысли, которые развивались в стремлении ответить на эти вопросы. Материалисты отводили главную роль существованию внешней реальности — «материи» как основной субстанции бытия и источника человеческого познания. Идеалисты же на первое место ставили разум — организующий источник познания и часто находили абсолютный смысл в религиозных ценностях. Оба направления были обычно связаны с политическими течениями и часто поддерживались политическими учреждениями или бюрократическим аппаратом. Однако этот политический элемент не всегда разрушал интеллектуальное содержание трудов мыслителей, работавших над важными философскими вопросами. Например, поддержка католической церковью средневековой схоластической системы вызвала кроме хорошо известных ограничений этой системы бурное развитие аристотелевской мысли в Оксфорде и Париже в XIV в. Новое схоластическое мышление несло в себе заряд последующего развития и привело к концепции импетуса или инерции. Соответственно основным тезисом этой книги является утверждение, что, несмотря на бюрократическую поддержку диалектического материализма Советским государством, ряд способных советских ученых вполне искренне создавали интеллектуальные конструкции в рамках диалектического материализма, которые представляют огромный интерес в качестве выдающихся достижений философского материализма. Этих представителей естественных наук, как и схоластов XIV в., следует рассматривать не противниками господствующей философской системы, а интеллектуалами, желающими улучшить ее, сделать ее более адекватной системой объяснения.

История материализма является в большой степени историей преувеличений, построенных на базе допущений, которые сами по себе были довольно ценными для науки. Эти допущения заключались в том, что объяснения природы и природных явлений не могут включать ссылок на духовные элементы или божественное вмешательство[1], а должны основываться на уверенности в существовании исключительного нечто, называемого материей или (после создания теории относительности) материей-энергией, в максимальной мере подтверждаемого человеческими ощущениями, воспринимаемого при помощи различных органов чувств. Преувеличениями же, основанными на этих допущениях, были и попытки объяснить непознанное с помощью уже известных материалистических понятий, что не всегда соответствовало поставленным задачам. Будучи вынужденными опираться лишь на ту сумму постоянно развивающегося знания, которая принималась наукой на каждом отдельном отрезке времени, материалисты часто выдвигали гипотезы, которые позже справедливо расценивались как упрощенные. Примерами таких упрощений являются материалистическое описание человека как машины в XVIII в. или их защита спонтанного зарождения жизни в середине XIX в., которые для читателей следующих веков выглядят не более чем смешными наивностями. Но излишняя упрощенность этих, теперь столь очевидных, объяснений не должна заставлять нас забывать тот факт, что современная наука, с позиций которой мы рассматриваем эти эпизоды, не противоречит изначальным допущениям материализма, на основе которых строились эти преувеличения. Последовательность изначальных допущений как раз и является тем, что продолжает поддерживать материалистические убеждения.

Материализм, как и его отрицание, — это философская позиция, основанная на посылках, которые, строго говоря, не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. Лучшее, что может быть сделано для защиты или опровержения материализма, — это создание правдоподобного аргумента на основе адекватности. Среди крупных ученых современной эпохи встречаются как сторонники и противники материализма, так и те, кто не считает этот вопрос важным. Утонченность отношения ученого к материализму, возможно, важнее той реальной позиции — за, против или воздержавшийся, — которую она или он занимают. Однако также следует заметить, что сторонники материализма начиная с XVII в. вынудили противников пересмотреть свои позиции в более фундаментальном плане и в этом смысле одержали ряд важных побед.

За последние десятилетия в Советском Союзе велись интенсивные дискуссии о взаимоотношении диалектического материализма и естественных наук. Многие за пределами СССР знакомы с нападками на генетику и ролью Лысенко в этом деле, но немногие знают детали споров относительно человеческого поведения, психофизиологии, происхождения жизни, кибернетики, структурной жизни, квантовой механики, теории относительности и космологии. Два издания настоящей книги, в которых детально рассматривались вышеперечисленные дискуссии в различных разделах науки, были первыми попытками рассмотреть наиболее интригующие научно-философские отношения в XX в. Тысячи советских книг, статей и памфлетов о диалектическом материализме и науке содержат всевозможные вопросы, заслуживающие обсуждения. Историки и философы науки еще долго будут спорить над проблемами, поднятыми в этих публикациях: идет ли речь о естественных вопросах или о вопросах, искусственно созданных политиками? Действительно ли на мышление советских ученых оказывал влияние марксизм, или их утверждения об этом были лишь вынужденной ширмой? Имели ли эти споры эффект, который должны принять во внимание все историки и философы науки?

Я даю предварительные ответы на эти вопросы, основываясь на информации, которую смог получить в СССР и за его пределами. Большая часть обширных дискуссий в СССР была непосредственно вызвана политическими причинами, но сейчас дебаты уже вышли далеко за пределы политической области в действительно интеллектуальную сферу. Политическое влияние не удивительно и не уникально в истории науки, оно скорее является ее неотъемлемой частью. Некоторые советские ученые принимают марксизм достаточно серьезно, другие — менее серьезно, третьи относятся к нему индифферентно. Существуют даже такие советские философы и ученые, которые воспринимают диалектический материализм настолько серьезно, что отказываются принимать официальные положения Коммунистической партии по этому вопросу. Они стремятся развить свою собственную диалектико-материалистическую интерпретацию природы, используя высокоспециализированные статьи как щит против цензуры. Однако эти авторы считают себя диалектическими материалистами в полном смысле этого слова. Они подвергаются критике как со стороны ученых, протестующих против всякого вмешательства философии в науку (категория таких ученых существует повсюду), так и со стороны официальных стражей диалектического материализма, считающих его разработку прерогативой партийных идеологов. Я убежден, что диалектический материализм оказал влияние на работы некоторых советских ученых и что в некоторых случаях это влияние принесло им международную известность среди их зарубежных коллег. Все это имеет большое значение для истории науки вообще, а не только для русских исследований.

Одним из наиболее специфических заключений, вытекающих из настоящего исследования, является то, что широко известная за пределами СССР дискуссия вокруг взглядов Лысенко не имеет отношения к философской системе диалектического материализма. Ничто в философской системе диалектического материализма не дает явной поддержки какому-либо из положений Лысенко. С другой стороны, наименее известная за пределами СССР дискуссия вокруг квантовой механики наиболее тесно связана с диалектическим материализмом как философией науки. Неудивительно, что условия этой дискуссии очень напоминали те дискуссии по квантовой механике, которые имели место в других странах.

В спорах о генетике Лысенко выдвигал тезис о наследовании приобретенных признаков, а также туманную теорию стадийного развития растений. Во всем систематическом изложении диалектического материализма нельзя найти положения, подкрепляющего эти взгляды[2]. Тем не менее суждения Лысенко получили в Советском Союзе широкое признание, исключая, пожалуй, лишь небольшой круг биологов-марксистов, а также ряд философов, находившихся вне официальных философских кругов. Вопреки распространенным на Западе взглядам, не существует особой, «марксистской» биологии, вытекающей из работ Маркса и Энгельса[3]. Концепция наследования приобретенных признаков являлась частью биологии XIX в. и не была характерной для марксизма[4]. И хотя положение о наследственной пластичности человека согласовывалось с идеей формирования «нового советского человека», выдвигавшейся советскими лидерами, а наследование признаков, приобретенных за время жизни, было многообещающим свойством такой пластичности, тем не менее лысенковщина в генетике человека не нашла поддержки в СССР; это было скорее распространенной интерпретацией взглядов Лысенко за пределами Советского Союза, чем имеющей обоснование реальной ситуацией внутри страны. Детальное изучение советских источников не подтверждает того факта, что процветание лысенковщины имело место благодаря ее применению в евгенике. В Советском Союзе относились неодобрительно к идее формирования человеческой наследственности даже во времена безраздельного господства взглядов Лысенко. Подъем лысенковщины был скорее результатом длинной цепочки социальных, политических и экономических событий, а не ее связи с марксистской философией. Эти события, так же как и их результаты, были описаны в работах Давида Жоравски и Жореса Медведева[5].

С момента заката лысенковщины в СССР после 1965 г. остаточное влияние этой доктрины довольно парадоксально сказалось на дискуссии по другим вопросам философии науки. Так, некоторые советские биологи в стремлении показать свое несогласие с Лысенко и его отрицанием генетики стали придавать ее роли в поведении человека даже большее значение, чем сторонники социобиологии на Западе. Эти советские генетики подверглись резкой критике со стороны ряда советских естествоиспытателей и философов-марксистов, что привело к известной дискуссии о соотношении биологического и социального (nature-nurture) в 70-80-х годах (см. с. 221-243).

В ходе советских дискуссий по квантовой механике был осуществлен подход к самой сути диалектического материализма как философии науки, Однако в силу различных политических факторов результат оказался совершенно иным, чем в случае с генетикой. Суть диалектического материализма заключается, во-первых, в положении о независимом и единственном существовании материи-энергии и, во-вторых, в признании природных процессов, развивающихся в соответствии с диалектическими законами. По мнению некоторых исследователей, квантовая механика подрывала обе эти части: с одной стороны, акцент на важности роли наблюдателя, с их точки зрения, свидетельствовал в пользу философского идеализма, с другой — невозможность предсказать траекторию отдельной частицы ставила под вопрос понятие причинности, являющейся составной частью процессов, происходящих в природе. В ходе обсуждений, развернувшихся в СССР, было выработано несколько интерпретаций квантовой механики, суть которых вполне согласовывалась с диалектическим материализмом. Эти интерпретации представляют интерес и с естественнонаучной точки зрения. В.А. Фок, занимавшийся в СССР теоретической физикой и много писавший о взаимосвязи естествознания и диалектического материализма, дискутировал по этому вопросу с Н. Бором, что, по словам самого Фока, помогло сместить в позиции Бора акцент с процесса измерения в сторону более «реалистической» точки зрения (см. с. 332-333).

Одной из самых заметных характеристик советской дискуссии по квантовой механике было ее сходство с обсуждением соответствующих проблем во всем мире. Известно, что Омельяновский отрицал какое-либо влияние макрофизического окружения микрочастицы на проявление ею определенных свойств, с помощью которых мы ее описываем, но аналогичные утверждения делались и зарубежными авторами, такими, как американский философ Пол Фейерабенд. Если Блохинцев выступал против требования фон Неймана опровергнуть возможность существования скрытых параметров, то это же самое делали ученые и других стран, включая Д. Бома. Если Фок не принимал положения, согласно которому квантовая теория предлагает отрицание причинности, то подобная позиция была характерна и для французского ученого де Бройля и (по другим соображениям) для американского философа Эрнста Нагеля[6]. Наиболее удивительным в споре о квантовой механике выглядит сходство между взглядами советских ученых и диалектических материалистов, с одной стороны, и зарубежных ученых, связанных с различными течениями философии науки — с другой. Исходя из этого можно было бы прийти к выводу о бессмысленности диалектического материализма. Но с другой стороны, можно заключить, что научные интересы диалектических материалистов в СССР и философов науки за его пределами во многом схожи и что одной из причин этого является насущный характер проблем материализма. Нельзя забывать, что спор между материализмом и идеализмом ведется на протяжении более 2000 лет, а не начался с образованием Советского Союза. Советские и зарубежные естествоиспытатели часто задают одинаковые вопросы и зачастую дают на них очень похожие ответы.

Огромный вред советской науке, и особенно генетике, принесло «бракосочетание» централизованного политического контроля с системой философии, которое претендовало на универсальность. Обозреватели за пределами СССР часто винили в этом философию, хотя речь скорее шла о системе политической монополии, стремившейся контролировать философию. Диалектический материализм как философия науки имел в СССР большое значение, но он применялся не для возвеличивания или подавления отдельных областей науки, а скорее для решения специфических вопросов их интерпретации. Время от времени определенная формулировка марксистской философии науки трансформировалась в официальное идеологическое положение с одобрения партийных органов. В этом случае действительно происходили тяжелые события, из которых случай с генетикой был, пожалуй, самым трагичным.

Однако ясно, что люди, независимо от того, находятся ли они в Советском Союзе или в какой-либо иной стране, никогда не перестанут интересоваться фундаментальными вопросами, на которые пытаются дать ответ универсальные философские системы. Диалектический материализм — одна из них. Если мы признаем законность постановки фундаментальных вопросов о природе вещей, то диалектико-материалистический подход — научно ориентированный, реалистичный, материалистический — претендует на превосходство над существующими и конкурирующими с ним универсальными системами мышления, и эти претензии могут быть достаточно обоснованными. Если бы диалектический материализм в СССР смог развиваться свободно, то он, несомненно, двигался бы в направлении, совместимом с общими положениями немеханистического и нередукционистского материализма (см. с. 50). Такие результаты были бы плодотворными и интересными. Однако мы можем надеяться, что настанет время, когда дальнейшее развитие диалектического материализма будет проходить в рамках свободной дискуссии, в условиях, далеких как от официального протекционизма, имевшего место в СССР и препятствовавшего существенному улучшению диалектического материализма, так и от неофициальной враждебности к нему, существующей в США, что заметно затрудняет понимание его действенности.

1. Материализм и атеизм взаимосвязанные, но не синонимичные понятия. Некоторые материалисты, особенно в XVII в., сочетали материализм и атеизм. Поэтому я здесь сказал, что материалисты избегают использования религиозных элементов в научных объяснениях, но необязательно отвергают существование Бога. В последнее время, однако, материализм обычно был атеистическим внутренне или внешне.

2. Из этого можно сделать вывод, что важным моментом диалектического материализма, имеющим значение в биологическом споре, был принцип единства теории и практики; согласно одной интерпрётации, Лысенко гораздо энергичнее, чем классические генетики, стремился применить свою теорию для улучшения развития советского сельского хозяйства. В то же время можно заметить, что принцип единства теории и практики ничего не говорит об их временном соотношении. Так, диалектические материалисты говорят, что любое теоретическое развитие науки должно применяться на практике, но не уточняют, как быстро это должно происходить. Естественно, что применение теории не может в каждом случае осуществляться одновременно с ее развитием. Постепенное широкое использование новых научных достижений может привести к огромным издержкам. Поэтому вопрос о приложениях теории спорен в целом. В нормальной социальной атмосфере дискуссия может вестись вокруг критериев полноты теории, вопросов риска и материальных затрат, необходимых для применения, их эффективности. С позиций этих критериев можно считать, что советские генетики 30-х годов также следовали тезису о единстве теории и практики. В самом деле, Николай Вавилов, противник Лысенко, был в лучшем смысле предан этой марксистской идее: он искренне пытался соединить стремление к высочайшим научным достижениям с попытками внести реальный вклад науки в улучшение благосостояния общества с желанием улучшить общество посредством науки. Что же касается Лысенко, то он принес огромный вред советскому сельскому хозяйству.

3. См., напр., Zircle C. Evolution, Marxian Biology and the Social Scene Philadelphia. 1959.

4. Как заметил Л.К. Дан, вера в наследование приобретенных признаков «утешала большинство биологов XIX века». Dunn L.C. A Short History of Genetics. N. Y., 1965. P. X.

5. См.: Joravsky D. The Lysenko Affair, Cambridge, 1970; Medvedev Z. The Rise and Fall of T.D. Lysenko. N. Y.- L., 1969.

6. Де Бройль пытался найти причинность путем замены современной квантовой теории такой теорией (волна-пилот или двойное решение), которая возродила бы классические понятия. Эрнст Нагель пытался рассматривать существующую квантовую теорию как «причинную». См. работу последнего: The Causal Character of Modern Physical Theory//Freedom and Reason: Studies in Philosophy and Jewish Culture, Glencoe. 1951. P. 254-268); The Structure of Science. N. Y., 1961. P. 316-324. Эти вопросы будут рассматриваться намного полнее в главе о квантовой механике.

Исторический и политический фон

Революции 1917 г. произошли в стране, находившейся в критическом положении. В общем Советский Союз был отсталой и слаборазвитой страной, для которой скорейшее решение основных экономических проблем было жизненно необходимым. Советский Союз унаследовал традицию автократического правления, что в большой степени сказалось на новом режиме. Новое государство подверглось сильнейшим нагрузкам, вызванным военной и экономической конкуренцией. За этими событиями сочувственно следили в Европе. Но это отношение сменилось необычайной враждебностью после успеха большевистской революции. В молодом Советском государстве была группа способных, унаследовавших значительные научные и культурные традиции интеллектуалов, многие из которых были силой противопоставлены новому правительству. Политические же лидеры нового правительства формировались в традициях конспирации, а поэтому свыклись с применением террора, являясь до этого его объектами; их мировоззрение убедительно объясняло их роль в истории и годилось как средство для наведения порядка.

Исходя из вышеизложенного не стоит удивляться тому, что уровень интеллектуальной свободы, имевший место в Советской России, был значительно ниже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, с которыми СССР будет в этой работе сравниваться наиболее часто. Возможность специального контроля над интеллектуальной жизнью возросла в скором времени после революции путем уничтожения всех политических партий, кроме большевистской, позднее переименованной в Коммунистическую партию Советского Союза. Был создан партийный аппарат, дублирующий государственный на каждом уровне и контролирующий население /15/ страны практически во всех областях деятельности. В ответ на этот контроль населением не было оказано даже части того сопротивления, о котором говорили западные обозреватели; правительство испытывало поддержку или терпимость со стороны большинства рабочих, меньшинства крестьян и небольшой группы убежденных марксистских активистов. Существование этой поддержки усилило свободу действий партийных лидеров и позволило им направлять ход интеллектуальной жизни, хотя сами интеллектуалы, пусть достаточно малочисленные, были зачастую против подобной политики партии. Возможность вмешательства партийных лидеров в интеллектуальную сферу значительно возросла в связи с тем, что ими был высказан ряд мнений и оценок в адрес определенных областей искусства и науки.

Тем не менее, непосредственно в послереволюционные годы почти никто не думал, что партийный контроль над интеллектуалами перейдет из области политических действий на саму научную теорию. Тогда партийные руководители не планировали и не предсказывали, что партия будет одобрять или поддерживать определенные научные взгляды внутри самой науки; подобная роль на самом деле полностью отрицалась всеми видными деятелями партии. Специфика развития советской марксистской философии природы отнюдь не предполагала вмешательства официальных кругов в сферу развития научных проблем, и в действительности такая ситуация сохранилась в начале 20-х годов, а затем возродилась в конце 50 - начале 60-х годов в отношении всех наук, кроме генетики, а для генетики такая оттепель наступила лишь в 1965 г. Кроме того, среди советских ученых и философов никогда не было единой интерпретации марксистской философии науки.

Период советской истории с 1921 по 1926 г. известен как период новой экономической политики (нэп). Он характеризовался относительной свободой в области духовной жизни. Пока ученые и деятели искусств избегали политической деятельности против партии, они могли не бояться властей или вмешательства идеологов. Исключением из этого были те, чье прошлое или прошлая политическая активность были признаны преступными. Однако даже те, которые ранее не принадлежали к партии большевиков, как и имевшие в прошлом связь с царской бюрократией, могли сохранять свои посты в области культуры и образования. Университеты, Академия наук, здравоохранение, архивы и библиотеки служили относительно безопасным убежищем для «бывших», большинство из которых хотели просто спокойно дожить свою жизнь в совершенно новых сложившихся условиях.

Во второй половине 20-х годов произошли события, определившие будущее развитие Советского Союза: борьба в партийном руководстве, в результате которой к власти пришел Сталин, и принятие решений об амбициозных программах индустриализации и коллективизации. История восхождения Сталина к верховной власти рассматривалась уже неоднократно (хотя есть еще много неясных аспектов) и не будет здесь пересказываться. Но ясно, что именно Сталин оказывал наибольшее влияние на последующее развитие сферы интеллектуальной деятельности в Советском Союзе. Его собственные интеллектуальные пристрастия отразились на многих областях. Большинство зарубежных историков СССР сомневаются в том, что идеология имела важное значение в определении сталинских действий. Они считали, что в основном его выбор определялся соображениями власти. Эти историки замечают, что Сталин отходил от идеологических позиций лишь тогда, когда этот отход был необходим с позиций практики, и в качестве примера они приводят перемену политики Советского правительства в отношении церкви.

Более современные исследования о Сталине показали, однако, что интерпретировать его деятельность лишь с позиций власти отнюдь не достаточно. Сталин руководствовался целым комплексом мотивов. Во многом они были направлены на достижение и укрепление власти, но содержали и немалые идеологические моменты.

Крупные лидеры часто совмещают в своих решениях идеологические факторы с факторами достижения власти: история папства католической церкви, многих европейских коронованных властителей и лидеров современных капиталистических стран иллюстрирует это взаимодействие идеи и власти. В Сталине идеологические и ориентированные на власть факторы объединились; более того, реальная политическая власть, которой он обладал, была поистине огромной, и он пользовался ею со все большим произволом.

«Великий перелом», имевший место в 1927-1929 гг., который явился ударом по промышленности, сельскому хозяйству и культурной революции, будут всегда связывать с именем Сталина. Конечно, не только Сталин, но и почти все другие советские лидеры выдвигали необходимость быстрой индустриализации и реформы в области культуры. Но именно Сталин определил формы и темпы этих кампаний, которые в конце концов приобрели такое же значение, как и сами кампании. Из множества программ ускоренной индустриализации, предложенных во второй половине 20-х годов, Сталин поддерживал наиболее напряженный курс, его директивы проводились в жизнь наиболее силовыми методами. Соответственно от темпов сталинской программы коллективизации в сельском хозяйстве захватывало дух, она была уникальной по своей жестокости. Через 10 лет после смерти Сталина советские историки позволили себе заметить по этому поводу, что сталинская программа коллективизации была преждевременной и принудительной, однако в целом они поддерживали ее цель — создание крупных хозяйств по возделыванию земли на основе коллективного труда[1].

Наряду с программами индустриализации и коллективизации проводилась и культурная революция. Работники учебных и научных институтов подвергались политическим проверкам и чисткам. В данном случае чистка означала не только тюремное заключение или казнь, но и близкое к ним по трагизму смещение с занимаемых научных постов. На практике чистка началась в советских научных учреждениях как средство перестановки персонала, что зачастую поддерживалось молодыми коммунистами, стремившимися к продвижению по служебной лестнице. В конце 20-х годов эта техника обновления была использована для чистки отдельных институтов от буржуазных элементов и замены их сторонниками Коммунистической партии. Эти новые назначенцы были людьми с гораздо меньшей профессиональной подготовкой, но получали предпочтение благодаря своему энтузиазму в деле социальной перестройки. Позднее, под полным контролем Сталина, чистки стали носить более произвольный и жестокий характер. Смещение и ссылка в трудовые лагеря представителей общественных наук были более обычным делом, чем естествоиспытателей, однако и в естественнонаучных институтах были введены системы контроля. В период 1929-1932 гг. Академия наук была основательно обновлена и оказалась полностью под контролем Коммунистической партии[2]. Однако даже в это время не было попыток навязывания естествоиспытателям определенных идеологических интерпретаций тех или иных социальных работ. В отличие от того, что позднее все более заметными стали случаи /17/ силового давления политических, социальных и экономических кампаний. Или того периода сразу после второй мировой войны, когда влияние идеологических вопросов на естественные науки, стало значительным.

Правда, уже в конце 20 - начале 30-х годов стала возрастать тенденция определять ту или иную науку как «буржуазную» и «идеалистическую», что явно было за пределами подлинных философских интерпретаций науки. В настоящее время эта тенденция подвергается острой критике частью ведущих советских философов, однако следует признать, что она долгое время оказывала отрицательное воздействие на советскую науку[3]. Приписывание политического характера самому основанию науки значительно облегчило появление лысенковской концепции «двух биологий», а также прочих идеологических наскоков на различные области естественных наук. Еще в 1926 г. В. Егоршин во влиятельном журнале того времени «Под знаменем марксизма» заявлял, что «современное естествознание так же классово, как и философия, и искусство... Оно — буржуазно в своих теоретических основаниях»[4]. А в редакционной статье журнала «Естествознание и марксизм» в 1930 г. заявлялось, что «философия, естественные и математические науки так же партийны, как и науки экономические или исторические»[5].

Не все советские философы и очень немногие естествоиспытатели соглашались с установкой, что естественные науки несут в себе политические элементы, а также с выводом о том, что западная наука является внутренне отличной от науки советской. Многие наиболее убежденные в марксизме естествоиспытатели и философы все же проводили моральное или философское различие между наукой и ее использованием. Даже те ученые, которые справедливо полагали, что теоретическое основание естествознания не может быть полностью отделено от философских вопросов, обычно признавали, что попытка разделения этих вопросов средствами политики приведет к пагубным последствиям. Известный марксист-естествоиспытатель О.Ю. Шмидт, который позже сыграл важную роль в обсуждении космологии, заявил в 1929 г., что «западная наука не представляет единого целого. Большой ошибкой было бы отделаться огульной характеристикой ее как «буржуазной» или «идеалистической». Ленин отличал «стихийных материалистов», к которым в то время принадлежало большинство экспериментаторов, от идеалистов, махистов и пр... С другой стороны, растет стихийная, неосознанная тяга к диалектике... Сознательных диалектиков-материалистов на Западе нет, но элементы диалектики имеются у очень многих научных мыслителей, часто в идеалистической и эклектической оболочке. Наша задача — найти эти зерна, очистить и использовать их»[6].

Дискуссии конца 20-30-х годов по поводу природы науки не затронули наиболее интенсивно работающих советских естествоиспытателей того времени. Большинство исследователей, как и везде, пытались держаться подальше от философских и политических обсуждений. Значение этих дискуссий было не в их непосредственном содержании, а в том прецеденте, который был ими дан для намного более резких идеологических дебатов послевоенного периода, когда Сталин принял лысенковское положение о «двух биологиях» и счел необходимым непосредственно вмешаться в процесс выбора. Без деспотичных действий Сталина генетика в СССР не была бы подавлена, но дискуссии 30-х годов помогли подготовить почву для этого подавления путем усиления тех подозрений, с которыми некоторые советские критики относились к западной науке.

Другой характерной чертой советских дискуссий 30-х годов, которые возродились и после второй мировой войны, был упор на прикладной характер науки. В стране, которая перед лицом внешней угрозы должна была завершить быструю модернизацию, практические соображения были не только понятны, но и необходимы. Как это часто бывает в слаборазвитых странах, которые все же располагают небольшим слоем высокообразованных специалистов, предыдущая научная традиция России имела преимущественно теоретический характер. Акцент на вопросах индустриализации и сельского хозяйства в 30-х годах был связан с необходимым исправлением этой традиции. Этот практический акцент в своем основании был глубоко нравственен, поскольку перспективными результатами растущей экономики стали бы более высокий уровень жизни, более широкие возможности образования, лучшее благосостояние общества. До тех пор, пока признавалась ценность теоретической науки, относительный сдвиг в сторону прикладных наук был полезным временным явлением. Однако доведенный до крайности, он приводил к мещанству и антиинтеллектуализму. В искусстве и литературе упор на индустриальное развитие нашел поддержку в «социалистическом реализме» — стиле в искусстве, который вытеснил все ранние экспериментальные формы, возникшие в искусстве сразу после революции. Социалистический реализм был рассчитан на бюрократов, которые сменили предшествующих, более утонченных и космополитичных революционеров. Ситуация в искусстве тех лет была лишь косвенно связана с ситуацией в естествознании, но тем не менее она стала важным аспектом общей атмосферы советских интеллектуалов. Если искусству навязывались темы, избранные для эстетического и эмоционального воздействия на рабочих, то роль науки сводилась к открытию новых способов скорейшей индустриализации. Многие ученые, будучи специалистами в высокотеоретичных областях знания, обнаружили в 30-е годы, что они прочно вовлечены в процессы индустриализации. В дополнение к их исследовательской работе они стали служить консультантами производства.

Таким образом, следствием индустриализаторских и коллективизаторских усилий стало возрастание давления на естествоиспытателей и интеллектуалов, с тем, чтобы их интересы совпали с целями концепции построения «социализма в одной стране». Это давление способствовало развитию националистических тенденций как в науке, так и в других областях. Сама возможность построения социализма в одной стране была объектом одного из важнейших споров между Сталиным и его соратниками. Первые революционеры считали, что революция в России не добьется успеха, пока такие же революции не произойдут в других, более развитых странах. Сталин заявил, что социализм может быть построен и в одной стране, и призывал полагаться на собственные научные и другие ресурсы. Это смещение акцентов продемонстрировало ослабление духа интернационализма в коммунистическом движении, который историки связывали с именем Троцкого, и кроме всего прочего привело к еще большей изоляции советских ученых. Сталин призвал всех советских трудящихся, включая и ученых, добиваться максимальных усилий для достижения почти невозможного — сделать Советский Союз великой промышленной и военной державой за 10-15 лет. Советский национализм, являясь неотъемлемой частью этих усилий, постепенно набирал силу в 30-е годы, поскольку нарастала возможность военной конфронтации с нацистской Германией.

Вследствие возросшего патриотизма и героизма в период второй мировой войны в Советском Союзе все более открыто стал проявляться националистический элемент. В науке этот упор на национальные достижения имел много проявлений. В споры по поводу научных интерпретаций был привнесен элемент национальной гордости, полностью отсутствовавший в диалектическом материализме, идущем от Маркса, Энгельса и Ленина. Это вылилось в притязания на национальный приоритет во многих областях науки и технологии. Многие из этих притязаний уже не выдвигаются сейчас в Советском Союзе, признаются последствиями «культа личности». Другие же остаются в силе. Некоторые из них обоснованы или по крайней мере спорны, так как в течение долгих лет беспристрастная оценка русской науки и технологии за рубежом была невозможна по причине языковых барьеров, этнических предрассудков или просто незнания.

Возможно, одной из наиболее важных черт, определивших общественное влияние на науку и характеризовавших ту необычную ситуацию, которая сложилась после второй мировой войны, была высокая степень централизации контроля над общественной информацией, над назначением и продвижением работников, над академическими исследованиями и подготовкой кадров, над научными публикациями. Эта система контроля была сформирована задолго до того, как после войны Сталин счел необходимым непосредственно вмешаться в дискуссию о биологии. В самом деле, любая попытка активно противостоять внушающему страх сосредоточению власти стала немыслимой во время повсеместных чисток 30-х годов, когда стало ясно, что даже самые высокие и заслуженные партийные работники не были защищены от карательной власти Сталина. Атмосфера, созданная этими событиями, проникала во все институты советского общества. Представители низших элементов власти ждали сверху сигналов, указующих текущие направления политики, и, как только сигналы поступали, бросались их выполнять. К концу 30-х годов, например, ни в одной местной газете немыслима была бы публикация, отвергающая или хотя бы спорящая с политикой, провозглашенной в «Правде» — официальном органе ЦК КПСС. Не была предоставлена самой себе и официально учрежденная цензура, которая распространялась даже на научные журналы, хотя в сравнении с другими изданиями пределы терпимости в них были более значительными и время от времени варьировались. Назначение должностных лиц, имеющих влияние на науку и образование, — министров образования и сельского хозяйства, президентов Всесоюзной Академии наук и других специализированных академий, ректоров университетов, редакционных коллегий журналов — было полностью под контролем партийных органов. Также под политическим контролем находилось утверждение учебников для использования в системе школьного образования и даже присвоение научных званий конкретным ученым. Все эти черты структуры Советской власти помогают пониманию того, как после войны Сталин смог придать официальный статус лысенковской интерпретации биологии, несмотря на несогласие с ней признанных генетиков, полностью осознававших всю интеллектуальную нищету лысенковщины.

Вышеприведенное описание централизации власти в Советском обществе хорошо известно каждому, кто изучает советскую историю. Однако мало кто из них осознает то, что в основе этой централизованной политической власти лежала широкая поддержка населением СССР основных принципов советской экономики, а в среде интеллектуалов — возрастающая поддержка материалистической интерпретации общественных и естественных наук. Исследования тех, кто покинул СССР в годы второй мировой войны, показали, что, несмотря на большую степень недовольства политическими реалиями в Советском Союзе, эти люди остались всецело убежденными в превосходстве социалистического экономического порядка[7]. Отсюда становится очевидным то, почему наиболее способные представители советской интеллигенции, известные своими научными достижениями, считали, что концептуальная основа объяснений природы, предлагаемая в рамках исторического и диалектического материализма, является убедительной. О.Ю. Шмидт, И.И. Агол, С.Ю. Семковский, А.С. Серебровский, А.Р. Лурия, А.И. Опарин, Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн являются, например, теми выдающимися советскими учеными, которые подчеркивали эвристическое значение идей марксизма для их творческой деятельности еще до того, как это стали от них требовать. Наука была первой заботой этих людей, политика стояла на втором месте. Но не нужно думать, что наличие сильных политических мотиваций неизбежно принижало интеллектуальный уровень воззрений ученого. Партийный лидер Николай Бухарин был тем советским политиком, для которого вопрос материалистического, естественнонаучного подхода к действительности был далеко не риторическим; для ряда его работ характерны достижение довольно высокого уровня материалистической интерпретации естественных наук и исключительная интеллектуальная ясность изложения взглядов[8]. Некоторые из вышеперечисленных ученых, как и многие подобные им, исчезли во времена чисток, а их произведения были запрещены в Советском Союзе. Без учета того обстоятельства, что до 40-х годов в СССР существовала категория ученых, всерьез относящихся к диалектическому материализму, трудно было бы понять, почему и по прошествии худшего периода — сталинизма в Советском Союзе опять появились ученые, совмещающие диалектико-материалистическую интерпретацию природы с обычными стандартами научной честности.

Сразу же после второй мировой войны многие интеллектуалы в Советском Союзе надеялись на ослабление системы контроля, которая формировалась во время напряженной индустриализации и военной мобилизации. Вместо этого последовал мрачный период вмешательства государства в сферу науки и искусства. Послевоенное усиление идеологического контроля довольно быстро распространилось из области литературы и искусства на философию и, наконец, на саму науку. Среди причин этого обычно упоминают предвоенную подозрительность в отношении буржуазной науки, до предела централизованную советскую политическую систему, а также роль лично Сталина. Но было и еще одно условие, обострявшее идеологическую напряженность, — «холодная война» между СССР и некоторыми западными державами, особенно США. Эта борьба достигла кульминации в послевоенные годы[9]. Это были годы, когда идеологическая чувствительность стремительно увеличивалась как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе; две великие державы усиливали взаимные страхи и предрассудки. Страсти «холодной войны» напоминали религиозные конфликты прошлого. Подавление генетики в СССР в 1948 г. часто сравнивалось с осуждением католической церковью учения Коперника в 1616 г. Настороженность католической церкви по отношению к астрономии в то время была в какой-то степени реакцией на давление, оказываемое на саму церковь протестантскими реформаторами[10]. Подобно этому (хотя и с большими оговорками) в конце 40-х годов Советский Союз рассматривал себя в центре глобальной идеологической борьбы, и «холодная война» вызывала чувства, аналогичные тем, которые существовали во времена контрреформации.

«Ждановщина» — под таким названием известна послевоенная идеологическая кампания, которая была связана с именем А.А. Жданова — соратника Сталина в ЦК партии. Большинство западных специалистов, занимающихся историей Советского Союза, полагают, что Жданов был в некоторой степени лично ответствен за идеологические ограничения во всех областях культуры, включая науку. Однако есть основания сомневаться, что Жданов виновен и в идеологическом вмешательстве в науку. Есть свидетельства, что Жданов протестовал против такого вмешательства в случае с Лысенко и даже пытался прекратить кампанию, проводимую партийным руководством в защиту его взглядов[11]. Тем не менее нам известно, что именно Жданов провел кампанию запугивания и репрессий в литературе и искусстве. Серии постановлений определили идеологическую направленность творчества писателей, театральных критиков, экономистов, философов, драматургов, режиссеров и даже музыкантов. Однако до самой смерти Жданова естествоиспытателям в основном удавалось избежать директивного правления, царившего в других областях культуры.

Когда в августе 1948 г. взгляды Лысенко на биологию были официально одобрены — событие, которое будет детально рассматриваться в разделе, посвященном дебатам о генетике, — все советское научное сообщество испытало потрясение. Не осталось больше надежд, что партийные органы будут проводить различие между наукой и ее философской интерпретацией. Естественно, Сталину эти различия не были нужны, а он полностью контролировал партию. Скоро стало ясно, что другие области науки, такие, как физика и физиология, тоже стали объектами идеологических атак, и ученые серьезно опасались, что в каждой области появится свой собственный Лысенко. Советские естествоиспытатели оказались перед трудной дилеммой. К этому времени контроль партии над научными институтами был почти абсолютным. Открытое сопротивление партийному надзору было возможно лишь, если сопротивляющиеся были полностью готовы пожертвовать собой, — сопротивление партийному контролю обычно означало профессиональный крах и заключение в трудовые лагеря. Несколько ученых выступили открыто подобным образом и разделили судьбу генетика Н.И. Вавилова, который был репрессирован еще до войны. Другой подход был принят на вооружение относительно небольшой, но достаточно влиятельной группой ученых, которые решили встретить идеологическую атаку, защищая настоящую науку на основе самого диалектического материализма. Их последующие достижения имели истинно важное значение и были интересны с интеллектуальной стороны — большая часть этой книги посвящена их подвигу. Однако многие зарубежные обозреватели не увидели того, что эта защита науки с позиций диалектического материализма была не просто тактикой или интеллектуальным обманом; лидеры этого движения, чьи имена будут много раз упоминаться в этой книге, были искренними в своей защите материализма. Как часто замечали советские обозреватели, «их диалектический материализм был внутренним». В их число входили известные советские естествоиспытатели с международной репутацией. Некоторые участники этой группы могли быть некритичными в своем подходе, готовыми пользоваться любой терминологией или любой философской системой, которая спасла бы их науку от надвигающейся лысенковщины. Но большинство, включая прежде всего тех, кто еще до войны интересовался диалектическим материализмом, а также тех, кто теперь более четко формулировал свои ранее расплывчатые материалистические взгляды, не видели противоречия между естествознанием и зрелым материализмом. Рассматривая диалектический материализм и естествознание как близкие области, они не думали, что тем самым компрометируют свою профессиональную честь. В действительности они хотели повысить уровень как советского естествознания, так и советской философии, и настоящий успех был достигнут ими в обеих областях. Им помогли в этом те философы-профессионалы, которые видели важность этой защиты компетентности и приветствовали работу этих естествоиспытателей как вклад в философское понимание науки[12].

Ученые непосредственно послевоенного периода начали обращаться к работам Маркса и Энгельса по диалектическому материализму, с тем, чтобы убедительнее отвечать критикам от идеологии. Они выдвигали аргументы более сильные, чем у их сталинистских оппонентов; они строили защиту, демонстрировавшую ошибки их официальных критиков, но вместе с тем не выходящую за рамки диалектического материализма и, что еще важнее, не затрагивающую основы их наук. Они даже были готовы подвергнуть проверке методологические принципы и терминологические структуры своих наук и если необходимо, то пересмотреть их. Как ученые, они теперь были кровно заинтересованы в изучении философии науки. У них хватило смелости, даже при жизни Сталина, нанести поражение Г.В. Челинцеву (посредственному химику, пытавшемуся занять место Лысенко в химии) на Всесоюзной конференции, аналогичной биологической конференции 1948 г. (см. с. 296 и далее). Они дали отпор идеологическим кампаниям в релятивистской физике и квантовой механике путем разработки материалистических интерпретаций этих неустановившихся еще направлений в физической теории и твердо сопротивлялись попыткам их шельмования. Некоторые в конце концов сами стали приверженцами этих интерпретаций и защищали их долгое время после смерти Сталина. За эти годы к дискуссии подключились более молодые естествоиспытатели и философы. Для них мотивы самозащиты не имели преобладающего значения. Сами интеллектуальные вопросы приобретали все большую значимость. Создавалась всесторонняя и убедительная философия науки.

Так как эти ученые часто были действительно выдающимися интеллектуалами с глубокими знаниями в своих областях и так как наука действительно содержит серьезные и вполне законные вопросы философской интерпретации, то было только естественным, что участие ученых в дебатах привело к результатам, которые сами по себе имели важное значение. За исключением генетики, в рамках которой научные вопросы оставались на чрезвычайно низком уровне вплоть до краха Лысенко, большинство советских дискуссий содержало подлинно научные вопросы философской интерпретации. В физических науках они касались проблемы причинности, роли наблюдателя в процессе измерений, концепции дополнительности, природы пространства и времени, происхождения и структуры Вселенной и роли исследователя в научном объяснении. В биологических науках речь шла о проблемах происхождения жизни, природы эволюции, редукционизма. В физиологии и психологии обсуждались вопросы детерминизма и свободы воли, природы сознания, проблемы разума и тела, важности материалистического подхода к психологии. В кибернетике рассматривались проблемы природы информации, универсальности кибернетического подхода, возможности компьютеров.

Советские естествоиспытатели часто справедливо критиковали советских философов, хотя последние иногда вносили действительный вклад в разбираемые дискуссии. Стоит отметить, что наибольшую угрозу для советского естествознания в конце 40 - начале 50-х годов представляли не профессиональные философы, как часто думают, а третьесортные ученые, стремившиеся завоевать благосклонность Сталина. К ним помимо Т.Д. Лысенко в генетике относились Г.В. Челинцев в химии, А.А. Максимов и Р.Я. Штейнман в физике и О.Б. Лепешинская в цитологии[13]. Их критиковали как естествоиспытатели, так и философы, когда это позволяла политическая обстановка. То, что происходило в худший период вмешательства идеологии в науку, отнюдь не было борьбой ученых и философов. Это была борьба как внутри философии, так и внутри естествознания, между истинными учеными, с одной стороны, и невежественными карьеристами и идеологическими фанатиками — с другой.

С уходом в прошлое идеологической кампании 1948-1953 гг. она становилась все менее определяющим фактором в советских дискуссиях о взаимоотношении науки и философии. Конечно, цензура была все еще обычным явлением в СССР. Генетика не получала должного статуса вплоть до 1965 г., и даже сейчас эта наука испытывает последствия тех лет, когда она всячески подавлялась. Антисемитизм также продолжал отравлять советскую интеллектуальную жизнь, а в 70-80-е годы он даже усилился. Более того, репрессии против диссидентствующих советских исследователей показали, что режим не потерпит независимых политических действий со стороны своих ученых. Тем не менее, после середины 60-х годов большинство технических дисциплин вновь получило ту степень автономии, которой они пользовались до второй мировой войны. Наука была намного свободнее литературы и искусства. До тех пор пока ученые не занимались политическими вопросами, такими, как права человека, международные отношения и реформа советской системы, они могли не опасаться значительного вмешательства в свою профессиональную деятельность. За исключением права поездок за границу, в естествознании протекала достаточно нормальная интеллектуальная жизнь, что обычно распространялось и на многие специальные области, вплоть до философии естествознания включительно.

Ученый за пределами Советского Союза может подумать, что нормальная интеллектуальная жизнь среди советских естествоиспытателей значила полную потерю интереса к диалектическому материализму. Некоторые советские ученые, которые были ранее вовлечены в идеологические споры, действительно вернулись полностью к исследовательской работе или научному руководству. Но наиболее удивительной характеристикой современного периода стал тот уровень, которого достигли все продолжающиеся обсуждения по философии науки. Профессиональные философы играют в них гораздо более заметную роль, чем прежде, активно участвуют в этих дискуссиях естествоиспытатели. В философии физики, например, важные работы были написаны в 70 - начале 80-х годов такими физиками, как В.Л. Гинзбург, П.Л. Капица, М.А. Марков и В.С. Барашенков[14]. Все эти авторы пользуются международной известностью благодаря своим работам по физике, а два первых являются выдающимися учеными.

Профессиональные философы также активно разрабатывали эпистемологические и методологические вопросы физики. До последнего времени ведущими авторами в этой области были: М.Э. Омельяновский, Э.М. Чудинов, С.Б. Крымский, Е.А. Мамчур, В.С. Степин, Л.Б. Баженов, М.Д. Ахундов, В.С. Готт и А.И. Панченко[15]. Точки зрения некоторых из этих философов, включая М.Э. Омельяновского, Э.М. Чудинова и Л.Б. Баженова, будут обсуждаться далее. Особенно интересным философом науки, занимавшимся этими вопросами в 70-80-е годы, является М.Д. Ахундов, ученик М.Э. Омельяновского. Первая книга М.Д. Ахундова «Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени», опубликованная в 1974 г., была успешной попыткой проследить и проанализировать на протяжении всей истории науки описание Вселенной при помощи континуальных или атомистических концепций. Вторая его книга «Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы», опубликованная в 1982 г., была оригинальной интерпретацией пространства и времени в культурах различных эпох; в последнем разделе представлен философский анализ современных концепций пространства и времени. Ахундов полагает, что изучение пространственных и временных представлений у детей и у людей с психопатологическими нарушениями весьма полезно для понимания исторических путей изменения этих представлений в различных социокультурных условиях.

Делая упор больше на проблему мышления, чем на философию природы, Ахундов способствовал усилению позиции тех советских философов науки, которые выдвигали на первый план эпистемологические проблемы и избегали давать оценку физике, оставляя эту функцию за самими физиками. В самом деле, Ахундов и два других советских философа, подводя итоги советской философии науки за последние годы, писали:

«Происходит своего рода размежевание чисто физических и философских проблем, причем последние постепенно выдвигаются на первый план. Если для большинства работ предыдущего десятилетия характерно тесное переплетение физических и философских проблем с некоторым преобладанием первых, то сейчас наблюдается известная эволюция в сторону рассмотрения чисто философских аспектов, повышается качество исследований»[16].

Несмотря на явные признаки улучшения положения в специальных областях, советская философия науки в-70-е и 80-е годы развивалась неровно и противоречиво[17]. В то время как качество специализированных работ в конкретных областях продолжало расти, это улучшение сопровождалось растущими политическими трудностями, которые ставили под угрозу достижения интеллектуальной сферы. Более того, за последние годы беспокоящие признаки возрождения определенной формы неосталинистского мышления среди некоторых философов науки привели к началу острой дискуссии в рамках этой дисциплины. Изменения режима, связанные с кончинами Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко в 1982, 1984 и 1985 гг., и определенные перемещения в руководстве философских учреждений привели развитие философии в Советском Союзе к довольно неопределенному состоянию.

Наиболее здоровым периодом для советской философии науки за последние 20 лет был период с 1968 по 1977 г. В то время редактором главного советского философского журнала «Вопросы философии» был И.Т. Фролов, ученый, создавший себе репутацию работой 1968 г., резко атаковавшей лысенковщину в биологии (см. с. 159-160). Став редактором журнала в период наибольшей популярности, последовавшей за его критикой лысенковщины, Фролов добивался обновления советской философии естествознания путем установления более тесных связей философии с другими науками. Поскольку он пользовался репутацией философа, выступающего против идеологического вмешательства в науку, он имел возможность организовывать встречи между философами и ведущими естествоиспытателями, которые в прошлом держались в стороне от диалектических материалистов. Отчеты об этих встречах, публиковавшиеся в журнале в постоянной рубрике «Круглый стол», заметно изменили тон советской философии. Это служило явным доказательством того, что советские философы действительно желали завязать контакты с ведущими естествоиспытателями страны для продолжения попыток преодоления последствий сталинизма в философии.

И.Т. Фролову в его деятельности по модернизации диалектического материализма в конце 60 - начале 70-х годов помогала группа единомышленников — сотрудников Института философии АН СССР. К их числу относились директор этого института П.В. Копнин; историк и философ науки Б.М. Кедров, непосредственно в послевоенный период предпринявший похожую, но не увенчавшуюся успехом попытку; специалист по философским проблемам физики М.Э. Омельяновский и ряд других исследователей в области философии, включая Э.М. Чудинова и Л.Б. Баженова. Хотя и не всегда соглашаясь друг с другом, они тем не менее были объединены желанием избежать дискредитировавшего себя подхода «диалектики природы», который у предыдущих поколений, действовавших вроде во имя философии, часто приводил к вмешательству в научные исследования. Реформаторы 60 - начала 70-х годов хотели сконцентрироваться на специфически философских проблемах, оставляя содержание естествознания самим естествоиспытателям.